人権方針の策定

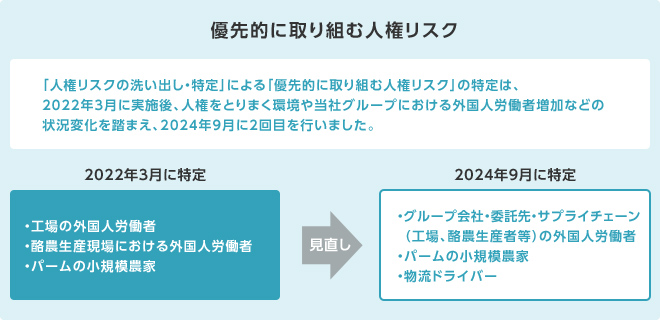

近年、企業活動のグローバル化が進み、企業にはサプライチェーンにおける人権尊重の具体的な行動が求められています。雪印メグミルクグループは、事業活動を通じて社会とともに持続的に成長し、社会課題の解決に貢献していくために、人権を尊重していくことが極めて重要だと考えています。サプライチェーンにおける人権課題において具体的な行動に取り組むため、2020年6月の「国連グローバル・コンパクト」への署名に続き、2021年6月、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠した「雪印メグミルクグループ 人権方針」を制定しました。また、「国民生活産業・消費者団体連合」が定める「外国人の受入れに関する基本指針」に2023年から賛同しています。

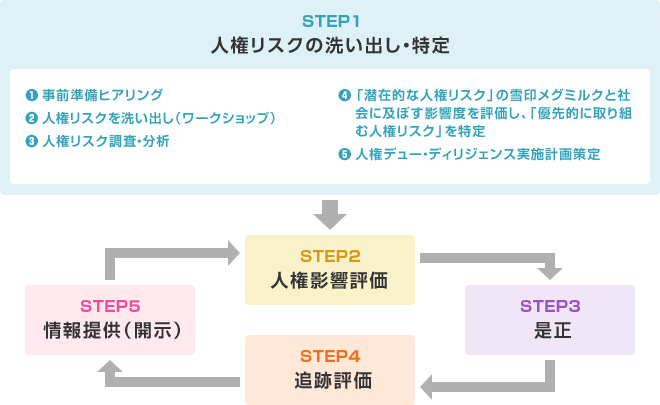

人権デュー・ディリジェンス

「雪印メグミルクグループ 人権方針」に定めている人権尊重の取組みを進めるため、事業活動に伴う人権侵害リスクを把握し、予防や軽減策を講じる「人権デュー・ディリジェンス」を行っていきます。国際社会において重視されている人権問題の視点を加え、正当性かつ客観的な取組みを行うために、人権問題の専門家である「経済人コー円卓会議日本委員会(以下、CRT)」からの助言を得ながら進めています。

<人権デュー・ディリジェンスの実施ステップ>

STEP1「人権リスクの洗い出し・特定」として、以下の取り組みを行いました。

- ①雪印メグミルク(株)のサステナビリティ担当役員と関係部署(関係会社統括部、人事部、広報IR部、サステナビリティ推進部、監査部、生産部、広域営業部、ロジスティクス部、酪農部、資材調達部、海外事業戦略部)が参加するワークショップを開催しました。

CRTによるビジネスと人権のグローバル動向に関する講義を受けた後、参加者同士で事業活動における人権課題について議論を行い、サプライチェーンにおける「潜在的な人権リスク」を抽出しました。 -

- ②抽出した「潜在的な人権リスク」について、CRTによる調査分析が行われました。

- ③CRTより、雪印メグミルク(株)と社会に及ぼす影響度の高い人権リスクについて報告を受け、「優先的に取り組む人権リスク」を特定しました。

STEP2「人権影響評価」として、特定した各人権リスクに対して以下の調査を行いました。

工場の外国人労働者

2022年7月、雪印メグミルク(株)の阿見工場に在籍する「特定技能」の在留資格をもつ外国籍従業員の労働実態を把握するため、第三者の立場としてCRTが、外国籍従業員10名と、工場長、副工場長、総務課長それぞれに対して、対面インタビュー形式の人権影響評価を実施しました。「尊厳ある移民のためのダッカ原則※」に基づいて確認したところ、以下のように評価されました。

- 強制的な長時間労働、賃金未払い、危険な状況下での作業といった外国籍従業員の人権への負の影響は見受けられなかった。

- 外国籍従業員と日本人の従業員間の関係性は良好であり、お互いを尊重し合う姿勢が見られた。

- 外国籍従業員を工場の重要な人材として位置づけ、阿見工場では一人部屋を提供するなど、良好な職場・生活環境を整備しようとする会社の姿勢が顕著である。

- 工場内ではオープンなコミュニケーションが図られ、懸念事項等があれば職場のリーダーなどに相談できる環境にあり、今後もより丁寧なマネジメントを心掛けることで、信頼関係を高めていくことを期待している。

※「人権とビジネスに関する研究所(IHRB)」が企業、NGO、労働組合、政府との協議を重ね、2012年12月に発表。

「すべての労働者は平等に、差別なく処遇され」、「すべての労働者は労働法による保護を享受する」という2つの中核原則のもと、10の原則が定められている。

グループ会社の外国人労働者

2023年3月、雪印メグミルクグループの直販配送(株)久喜センターに在籍する「技能実習」の在留資格をもつ外国籍従業員の労働実態を把握するため、第三者の立場としてCRTが、外国籍従業員11名、センター長、副センター長、業務課長それぞれに対して、対面インタビュー形式の人権影響評価を実施しました。「尊厳ある移民のためのダッカ原則」に基づいて確認したところ、以下のように評価されました。

- 強制的な長時間労働、賃金未払い、危険な状況下での作業といった外国籍従業員の人権への負の影響は見受けられなかった。

- 雇用契約書は日本語および外国籍従業員が理解できる言語で記載され、外国籍従業員は契約書の内容を理解した上で雇用契約を結んでいる。

- 直販配送(株)は外国籍従業員を集めたミーティングを毎月実施している。何か問題があれば、外国籍従業員は声を挙げることができる仕組みとなっている。

- 生活に関する相談は、直販配送(株)および監理団体の両者で担当している。監理団体は、外国籍従業員とコミュニケーションツールを用いて直接相談を受け、相談に関する記録を作成、保管している。

- 直販配送(株)は外国籍従業員を重要な戦力として位置づけ、監理団体と連携し、外国籍従業員にとって快適な労働および生活環境を整備する意欲が見られる。日本人従業員は外国籍従業員を職場でサポートしており、外国籍従業員から「日本人従業員は優しい」とのコメントがあった。

酪農生産現場における外国人労働者

2022年6月、雪印メグミルク(株)が生乳の供給を受けている地域にある酪農生産者が雇用している「技能実習」「特定技能」の在留資格をもつ外国籍労働者の労働実態を把握するため、第三者の立場としてCRTが、外国籍労働者4名と、経営者、管理責任者それぞれに対して、対面インタビュー形式の人権影響評価を実施しました。阿見工場における調査と同様の手法で確認したところ、インタビュー後、以下のように評価されました。

- 「技能実習」「特定技能」に係る人権課題として一般的に懸念されているような課題(長時間労働、差別など)はなかった。

- 外国籍労働者を重要な労働力・人材として位置づけ、なくてはならない存在であるとし、大切にする意識が見られた。

- 経営者、管理責任者が、外国籍労働者を含めた従業員と食事の機会を設けるなど、良好な職場環境を整備しようとする姿勢や実際の取組みも見られ、良好な信頼関係が構築されている。

外国人労働者へのインタビュー(内部による確認)

雪印メグミルクグループでは、外国人労働者が在籍するグループ内事業所に順次、人権分科会のメンバーが訪問し、直接インタビューを行っています。これは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」で推奨されている外部の専門家による人権デュー・ディリジェンスを補完するものとして、より多くの外国人労働者へきめ細やかに人権上の配慮を行うために始めたものです。

1回目として、2023年11月、雪印メグミルク(株)京都工場においてインタビューを行いました。人権分科会の参加部署のうち、外国人労働者と利害関係の無い資材調達部のメンバーをインタビュアーとしました。

当日は、外国人労働者全員(インドネシア国籍の特定技能外国人4名)が出席しました。インタビューは登録支援団体(通訳)のみ同席し、母国語で話せるようにすることで意見を言いやすくしました。また、プライバシーに配慮して、その場で言えなかったことをアンケート用紙により吸い上げたほか、社内通報相談窓口「雪印メグホットライン」の案内(インドネシア語版)を配布することで、より相談しやすい環境の構築に努めました。

インタビュー後はインタビュアーと工場長の対話の場を設け、外国人労働者の勤務や生活に関する状況把握と意見交換を行いました。対話には、外国人の受け入れに関与する人事部および生産部のメンバーもオンラインで参加しました。

インタビュー結果は後日、人権分科会に報告され、「工場では住環境や安全衛生に充分配慮していること」「賃金の支払いやコミュニケーションにも問題はないこと」「参加者から満足の声が聞かれたこと」などから、人権上の問題は見られないとの結論となりました。

工場における工夫点やインタビューで得られた知見は他事業所にも共有し、グループ全体の人権尊重の取組みに活かしていきます。

以降、下記の事業所に、外国人労働者へのインタビュー(内部による確認)を実施しました。

パームの小規模農家

パーム油はアブラヤシの果実から得られる油脂で、近年世界で需要が増えています。

そのため、マレーシア、インドネシアを中心とした農園開発により、多くの熱帯雨林が違法に伐採、焼き払われ、また、強制労働・児童労働などの人権侵害の温床になっていると指摘されています。

このような問題を受け、雪印メグミルク(株)ではパーム油のトレーサビリティを向上するため、ミル(搾油所)の名称や所在地を集約したミルリストを作成、開示しています。

ミルリストは以下をご参照ください。

インドネシア

2022年10月、雪印メグミルク(株)のサプライチェーン上にあるパーム油のミル(搾油所)「PTPN VII Talang Sawit」に納品していると考えられる、インドネシア南スマトラ州ムシバニュアシン県Tanjung Agung Barat村の独立小規模農家25軒に対し、事前アンケートを行いました。

事前アンケートでは、村役場が焼畑監視システムを導入するなど、焼畑を規制する法令が厳格に遵守されており、農園の土壌に関する回答から泥炭地開発が行われていないことも確認できました。安全衛生面では、農薬などの化学物質に対する保護具は適正に使用されているものの、危険作業に関する回答に曖昧な点があるなど、一部懸念点も見られました。

2023年3月、現地を訪問し、これら農家とのダイアログを行いました。ダイアログは、CRTおよびSPKS(アブラヤシ小規模農家組合)の支援により実施し、事前アンケートで見られた懸念点を中心に、農家の労働環境、経済状況を直接確認しました。あわせて、彼らの生活環境やパーム産業に関する理解を深めるため、農園(収穫作業)、小学校、診療所、ミルを視察しました。

<ダイアログ概要>

参加者 |

事前アンケートに回答していない農家も含め、73名(男性48名、女性25名)が参加。ミルの経営者も同席した。 |

|---|---|

農家からの |

|

事前アンケートでは一部懸念点が見られましたが、現地で実際の作業を視察し、農家と対話した結果、強制労働や児童労働など、人権への負の影響に相当する実態は確認されませんでした。

一部、買取価格の面で、農家が不利な立場に置かれている状況が垣間見られました。今回、仲買人を通さず初めてミルと農家が直接対話する機会を提供できたことから、これを契機として、今後の両者の対話が促進され、農家の経済状況が改善することが期待されます。

-

パームの実 -

ミル経営者と農家の対話 -

有機肥料として再利用されるパーム -

農家とのダイアログ

マレーシア

2024年11月、雪印メグミルク㈱はマレーシアを訪問し、当社のミルリストに含まれるSEDENAK Palm Oil Millおよび併設のパーム農園を取引先(商社)とともに視察、農園およびミルの労働者への聞き取りを行いました。農園ではインドネシアなどから来た労働者が敷地内に居住し、生活が完結できるよう整備されていました。労働力は充分に確保されており、休憩を含む適正な労働時間となっていました。また、作業時は長靴・軍手・ヘルメットの着用が徹底されており、動画による安全教育など、労働安全衛生に関する意識の高さもうかがえました。

最近ではNPOやNGOによる監査も受けており、人権に関して非常に意識が高いことが確認できました。

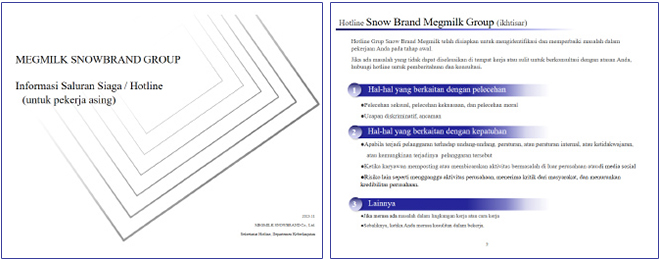

グリーバンスメカニズムの検討

現在、雪印メグミルクグループではグリーバンスメカニズムの導入を検討しています。まず初めに、2023年11月、グループ内で雇用する外国人労働者向けの窓口を設けました。社内通報相談窓口「雪印メグホットライン」を活用し、インドネシア語、ベトナム語、中国語の翻訳機能を付与し、母国語での相談および回答を可能とする体制を整備しました。

ホットライン案内(インドネシア語版)

ビジネスと人権に関する有識者とのダイアログ

社内浸透のための取組み

「雪印メグミルクグループ 人権方針」に基づき、人権尊重の考え方の浸透に努めています。2022年1月の「食の責任を強く認識し、果たしていくことを誓う日の活動~これからの社会課題解決に向けて~」では、経済人コー円卓会議日本委員会 石田 寛 事務局長によるオンライン講演会を実施しました。雪印メグミルク(株)の全役員、グループ会社の社長に加え、各職場のサステナビリティリーダー等(約180名)が視聴し、冒頭では雪印メグミルク(株)の西尾社長(当時)より「事業活動を進めていく上で、あらゆる人々の人権を尊重する」という強い意志が示され、企業活動が与える人権に関する影響や、企業に求められる人権尊重の取組みについて学びました。講演後は、従業員の人権への配慮や、日本と海外における人権に関する制度の違いへの対応など、企業活動における人権問題について質疑応答が行われました。講師からは質疑応答を通じて、人権尊重の取組みを“自分事化”していこうとする現場の姿勢がうかがえたと、フィードバックを受けました。

雪印メグミルク(株)では、2月のサステナビリティグループ活動にて、全従業員が講演映像を視聴し、人権尊重について考える機会を設けています。

-

講演の様子

宗教の尊重

雪印メグミルク(株)大樹工場では、「特定技能」の在留資格をもつインドネシア国籍の従業員が働いています。宗教・文化・習慣に沿った生活ができるように、イスラム教の礼拝室、足洗設備を整え、各施設にピクトグラムを設置し、作業標準、手順書、日報類にふりがなを記載しています。

礼拝室・足洗設備

礼拝室・足洗設備

ピクトグラム

ピクトグラム

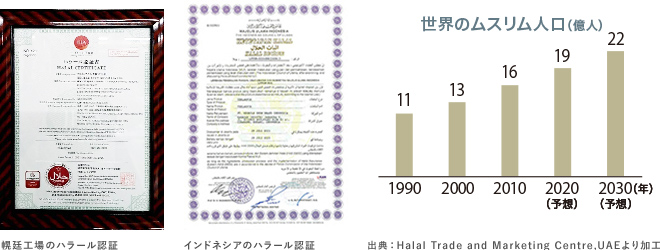

ハラール認証の取組み

雪印メグミルクグループの海外の事業展開エリアには、インドネシアやマレーシア等、ムスリム(イスラーム教徒)が多く住む国や地域が含まれています。雪印メグミルク(株)幌延工場では、製造する業務用の脱脂粉乳、バターにて、イスラーム教徒の方々が安心して使用できる製品であることを示すハラール認証※1を取得しました。また、インドネシアで製造しているチーズを始め、マレーシア向けの粉ミルク等、様々な製品でハラール認証※2を取得しています。今後も宗教や生活スタイルを配慮したものづくりに取り組み、拡大するハラールマーケットを通じ国産乳製品の販路を開拓し、アジア地域での販売強化を推進していきます。

※1 NPO法人 日本ハラール協会より、認証基準「JHAS」に基づき監査(製品や使用する原材料の製造過程・使用包材・社内の管理方法など、監査員がひとつずつ確認しています)を受け、ハラール性が担保できていることが確認されました。

※2 イスラム教において「口にすることを許された食物」をハラール食品(豚肉やアルコールなどを含まない食品)といい、イスラム圏ではこの認証が必要です。

|