雪印メグミルクグループでは、限りある資源を有効利用していくために、廃棄物の排出量を2030年度までに2013年度比30%削減やリサイクル率をKPI(重要管理指標)として定めています。

更に、雪印メグミルク(株)では2023年度より、廃プラスチック排出量(産業廃棄物)を2030年度までに2013年度比15%削減し、廃プラスチックリサイクル率を98%以上とする全社環境目標を新たに定めました。

プラスチックの高度リサイクル(マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル)の推進や、フードバンクと連携した食品ロス削減の取組みなど、サーキュラーエコノミーの実現に寄与できる取組みを多角的に進めていきます。

廃棄物排出量に関する目標

| 重要課題(マテリアリティ)KPI | 基準年 | 2024年度実績 | 達成目標 |

|---|---|---|---|

| 廃棄物排出量を削減する。※1 | 2013年度 | 33.4%削減 | 2030年度 |

| 24.8千t | 30%削減 | ||

| 廃棄物リサイクル率98%以上を維持する。※1 | - | 98.2% | 2030年度 |

| 98%以上を維持 | |||

| 食品廃棄物リサイクル率を95%以上にする。※2 | - | 96.0% | 毎年 |

| 95%以上 | |||

| 環境に配慮した商品開発を推進する。(既存商品・新規商品の賞味期限の延長や、賞味期限の年月表示を積極的に推進)※3 | - |

機能性食品2品、業務製品1品の賞味期限を延長 植物由来ポリエチレンを使用した紙容器を採用 ストローレス容器の学校給食用牛乳を採用 |

毎年実施 |

| 環境負荷低減に向けた提案として、雪印種苗(株)の緑肥作物種子による作物面積を20%拡大する。※4 | 2019年度 | 1.2% | 2030年度 |

[対象範囲]

※1 雪印メグミルク(株)、いばらく乳業(株)、甲南油脂(株)、みちのくミルク(株)、八ヶ岳乳業(株)、雪印種苗(株)、雪印ビーンスターク(株)

※2 雪印メグミルク(株)、いばらく乳業(株)、甲南油脂(株)、みちのくミルク(株)、八ヶ岳乳業(株)、雪印ビーンスターク(株)

※3 雪印メグミルク(株)

※4 雪印種苗(株)

廃棄物・食品廃棄物の排出量とリサイクル率の推移

|

<廃棄物排出量と廃棄物リサイクル率>

※2021年度より7グループ企業集計(雪印メグミルク(株)、いばらく乳業(株)、甲南油脂(株)、みちのくミルク(株)、八ヶ岳乳業(株)、雪印種苗(株)、雪印ビーンスターク(株))。 |

<食品廃棄物排出量とリサイクル率>

※2021年度より6グループ企業集計(雪印メグミルク(株)、いばらく乳業(株)、甲南油脂(株)、みちのくミルク(株)、八ヶ岳乳業(株)、雪印ビーンスターク(株))。 |

廃棄物(汚泥)発生量の削減

廃棄物削減は、SDGsの達成に貢献しており環境、経済、社会のさまざまな側面に対して重要な意義を持ちます。雪印メグミルク(株)では、工場で一番多く発生する廃棄物が排水処理から排出される汚泥です。野田工場では、長時間の高DO(溶存酸素量)状態にすることで汚泥を自己消化し減容させる汚泥減容化設備を導入しました。これにより2022年度比で約30%の汚泥を削減しました。また、京都工場池上製造所では、生物処理で発生した余剰汚泥を自己消化することにより減容が可能となる汚泥減容化設備を導入しました。他工場でも導入実績のある当該設備は2024年4月に正式稼働となり、2023年度比で約30%の汚泥削減が見込まれます。

排水処理設備(野田工場)

|

排水処理設備(京都工場池上製造所)

|

個包装チーズの食品リサイクル

雪印メグミルク(株)では、工場での製造時における食品廃棄物の発生抑制に努めていますが、発生した場合は可能な限り食品リサイクル※として再利用するよう取り組んでいます。2019年より、阿見工場では、アルミで個包装されたチーズから中身を分離する技術を養豚会社と共同で開発し、成型不良などで出荷できず焼却処理せざるを得なかった食品廃棄物を豚の飼料として再利用することに成功しました。その結果、阿見工場の食品リサイクル率は大きく向上し、99%となりました(2022年3月現在)。

※食品リサイクル:食品廃棄物を飼料や肥料等、資源として有効利用すること

|

|

|

処理機にアルミ包装のチーズを入れ、上から圧力をかけ、チーズだけを絞り出します。

|

|

食品ロス削減

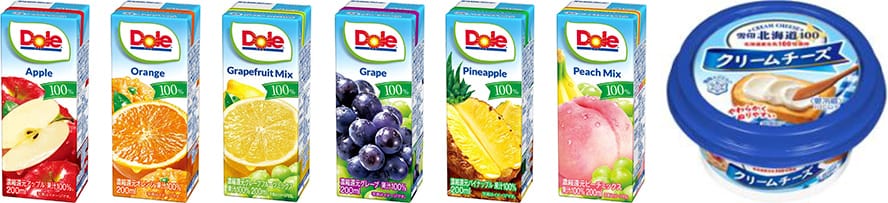

雪印メグミルクグループでは、食べられるのに廃棄される商品(食品ロス)を減らすため、様々なことに取り組んでいます。商品供給に関して、生産・営業・物流部門が日々連携して、販売計画や各種データを加味した需給計画とその見直しにより、サプライチェーン上での食品ロス削減に努めてきました。また、品質への影響が無いことが確認できた商品の賞味期間延長を順次実現しています。

|

|

賞味期間延長した商品の一例

|

水資源の有効活用

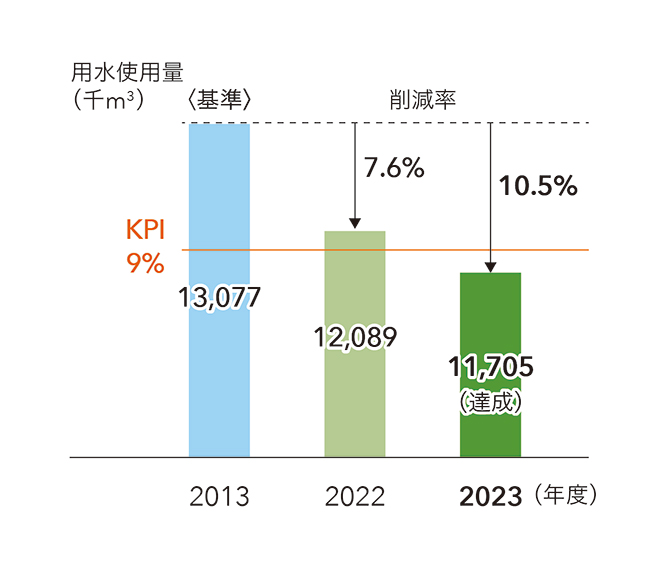

世界人口の増加、開発途上国の経済成長、気候変動などによる水リスクが世界規模で発生し、社会や市民生活に与える影響が懸念されています。水リスクは雪印メグミルクグループで生産に使用する水だけでなく、原材料の調達などサプライチェーン全体に影響を及ぼす恐れがあります。雪印メグミルクグループでは、水リスクを重大な課題として認識し、生産拠点の用水の使用量を2030年度までに2013年度比9%削減するKPI(重要管理指標)を定め、具体的な節水施策の実行、水リスクの評価を実施し、対応を進めていきます。

水資源に関する目標

| 重要課題(マテリアリティ)KPI | 基準年 | 2024年度実績 | 達成目標 |

|---|---|---|---|

| 生産拠点の用水使用量を削減する。※ | 2013年度 | 11.3%削減 | 2030年度 |

| 13,077千m3 | 9%削減 | ||

| 生産拠点の水リスクを確認し、事業継続のリスク評価を行う※ | - |

グループの事業継続のリスク評価を実施 |

毎年実施 |

[対象範囲]

※ 雪印メグミルク(株)、いばらく乳業(株)、甲南油脂(株)、みちのくミルク(株)、八ヶ岳乳業(株)、雪印種苗(株)、雪印ビーンスターク(株)

水資源使用量と排水量の推移

水リスク評価

事業継続への影響を把握するため、雪印メグミルクグループの生産拠点における水リスク評価を毎年実施しています。世界資源研究所(WRI)が開発した水リスク評価のグローバルツールAqueduct(アキダクト)による評価では、リスクが高い対象事業所はありませんでした。また、雪印メグミルク(株)の独自評価として用水、排水、洪水に関するリスク評価を実施し、対応を進めています。

水リスク調査結果

|

Aqueduct |

||

|---|---|---|---|

水需給逼迫リスク |

水枯渇リスク |

河川氾濫リスク |

|

雪印メグミルクグループ(全26拠点) |

0%(0/26) |

0%(0/26) |

0%(0/26) |

雪印メグミルク(株)(16拠点) |

0%(0/16) |

0%(0/16) |

0%(0/16) |

グループ会社 (10拠点) |

0%(0/10) |

0%(0/10) |

0%(0/10) |

※カッコ内は生産拠点数

※Aqueductの5段階評価の「4 高い」「5 非常に高い」を水リスクありと評価した。

用水使用量削減の取組み

生産拠点の用水使用量について、2030年度に2013年度比9%削減とするKPIを定め、2023年度には前倒しでKPIを達成しました。2024年度には、圧空冷却塔の導入(幌延工場)、蒸気ドレン排出方法の改善(阿見工場)、ボイラ回収水の活用(海老名工場)、給水設備改造(池上製造所)など、用水使用量削減の取組みを実施しました。2024年度の用水使用量は11,596千㎥/年となり、KPIの達成を継続しています。

用水使用量

森林保全による水源の涵養(かんよう)の取組み

雪印メグミルク(株)は、植林などの森林保全やカーボン・オフセット制度の活用を通じ、森林保護に取り組んでいます。2025年度からは、北海道有林で創出した森林由来のJ-クレジットの活用を開始しました。2025年度から2027年度までの3年間で、合計6,000t-CO2分のJ-クレジットを購入することにより、適切な森林整備や管理を支援し、北海道の森林保全に貢献していきます。今後も、取組み範囲を拡大し、全社での森林保全活動を推進していきます。

| 取組み内容 | 対象場所 | 開始年度 | 対象面積※(ha) |

|---|---|---|---|

| 北海道「道有林オフセット・クレジット」 | 酪農と乳の歴史館 | 2014 | 4 |

| 北海道中標津町「中標津町有林J-クレジット」 | なかしべつ工場 | 2017 | 2 |

| 神奈川県「森林再生パートナー」ネーミングライツ森林「恵 megumi の森」 | 海老名工場 | 2022 | 3 |

| 「日本製紙木材(株)群馬・須田貝社有林間伐促進プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 野田工場 | 2022 | 8 |

| 川越工場 | 2023 | 8 | |

| 福岡市「福岡市営林間伐促進型プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 福岡工場 | 2023 | 1 |

| 「日本製紙(株)富士・北山社有林間伐促進プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 本社 | 2023 | 3 |

| 「中江産業(株) ナカエの森地球がよろこぶ森林プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 京都工場 | 2024 | 5 |

| 京都工場 池上製造所 |

2024 | 5 | |

| 「(株)栃毛木材工業 栃毛木材の森林プロジェクトに関わるJ-クレジット」 | 阿見工場 | 2024 | 12 |

| 愛知県「愛知県 県有林J-クレジット創出プロジェクト」 | 豊橋工場 | 2025 | 6 |

| 北海道「道有林J-クレジット(キキタ・グリーンクレジット)創出事業」 | - | 2025 | 860 |

| 合計 | 917 |

※ 面積は雪印メグミルク(株)での算定値

-

愛知県 県有林(愛知県林務課提供)

-

証明書授与式

-

北海道 道有林(北海道道有林課提供)

-

証明書授与式

ホエイ提供による水資源有効活用

雪印オーストラリア(有)では、チーズ製造の副産物であるホエイを乳牛の飲用水として酪農家に提供しています。オーストラリアは放牧による酪農が基本ですが、近年は降水量が少なく、雨水や地下水の確保が不十分な場合は、牛の飲用水として水道水を利用することがあり、コストアップとなっています。ホエイの提供は、酪農家の水資源費用を削減すると共に、ホエイの廃棄削減、貴重な水資源の有効活用と、循環型社会の形成に役立っています。

|