②2024年度の主な取組み

A. 炭素価格

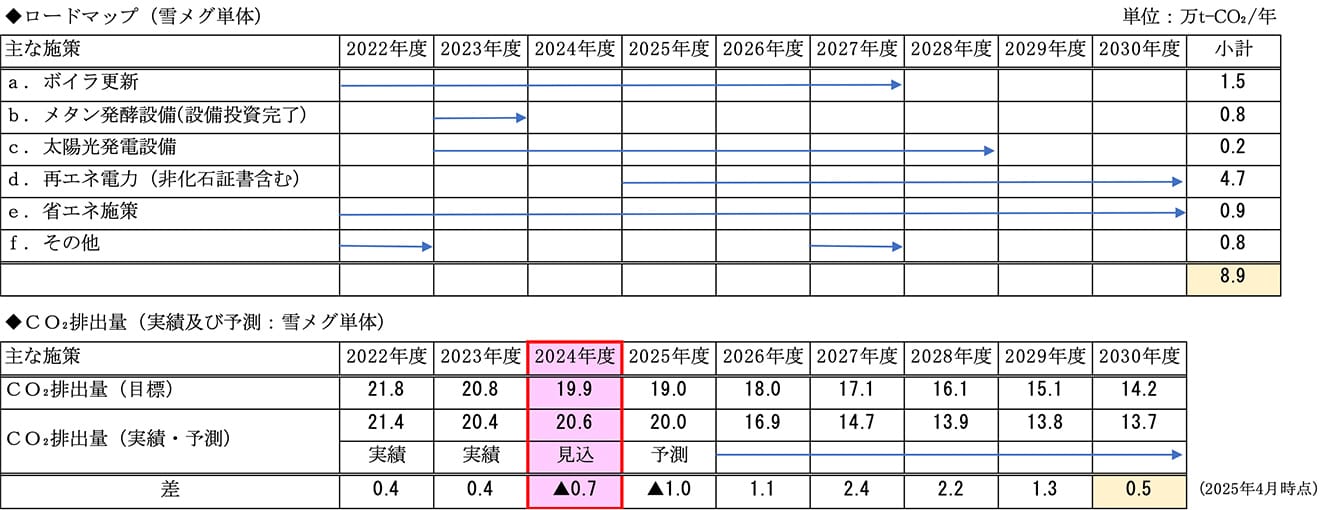

脱炭素ロードマップで掲げた施策に沿ってCO2排出量の低減を進めています。

- ア. ボイラ設備の燃料転換(施策a)

- なかしべつ工場では、2024年10月にボイラのエネルギーを重油からLNGへ切り替えました。これにより、年間5,200tのCO2排出量の削減が見込めます。2025年度は京都工場で更新工事を行い、2026年6月稼働を予定しています。

| 工場名 | 稼働 | 削減効果 (t-CO2/年) |

備考 |

|---|---|---|---|

| 大樹工場 | 2022年12月~ | 7,800 | 2021~22年 |

| なかしべつ工場 | 2024年10月~ | 5,200 | 2023~24年 |

| 京都工場 | 2026年6月予定 | 2,000 | 2025年度着工予定 |

| 15,000 |

<効果>

CO2削減量:3工場で15,000t-CO₂/年(見込)

- イ. 再生可能電力活用(太陽光発電設備導入)(施策c)

- 再生可能エネルギーの利用拡大に向け、太陽光発電設備の導入を進めており、2024年度は京都工場と阿見工場で稼働を開始しました。2025年度は大樹工場、磯分内工場、野田工場、豊橋工場での稼働を予定しています。

| 工場名 | 稼働 | 削減効果 (t-CO2/年) |

|---|---|---|

| 海老名工場 | 2023年7月~ | 130 |

| 京都工場 | 2024年5月~ | 110 |

| 阿見工場 | 2024年8月~ | 590 |

| 大樹工場 | 2025年7月~(予定) | 260 |

| 磯分内工場 | 2025年7月~(予定) | 180 |

| 野田工場 | 2025年度(予定) | 70 |

| 豊橋工場 | 2025年度(予定) | 270 |

| 豊橋工場 | 2025年度(予定) | 270 |

| 京都工場池上製造所 | 2027年度(予定) | 220 |

| なかしべつ工場 | 2028年度(予定) | 110 |

| 1,940 |

<効果>

CO2削減量:9工場で1,940t-CO₂/年(見込)

- ウ.再生可能電力活用(バーチャルPPA)(施策d)

- 2024年9月に、東芝エネルギーシステムズ株式会社と再生可能エネルギーを活用したバーチャルPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)を新たに締結しました。バーチャルPPAは、電力需要家が敷地外の発電所で発電された再生可能エネルギーの環境価値(非化石証書)を調達する手段です。今回調達する環境価値(非化石証書)は、川越工場のCO2排出量削減として使用します。これにより、埼玉県の「目標設定型排出量取引制度」における第4削減計画期間(2025年度から2029年度)の温室効果ガスの削減目標に対する取組みを推進します。

・購入開始 2025年4月〜

・契約期間 10年間

・非化石価値 1,400t-CO2/年(3,800Mwh)

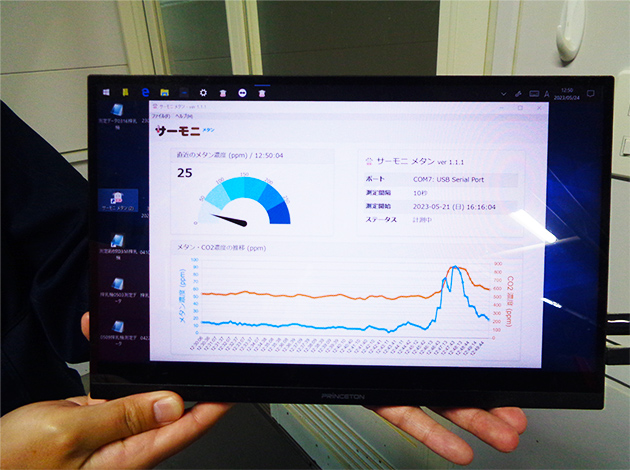

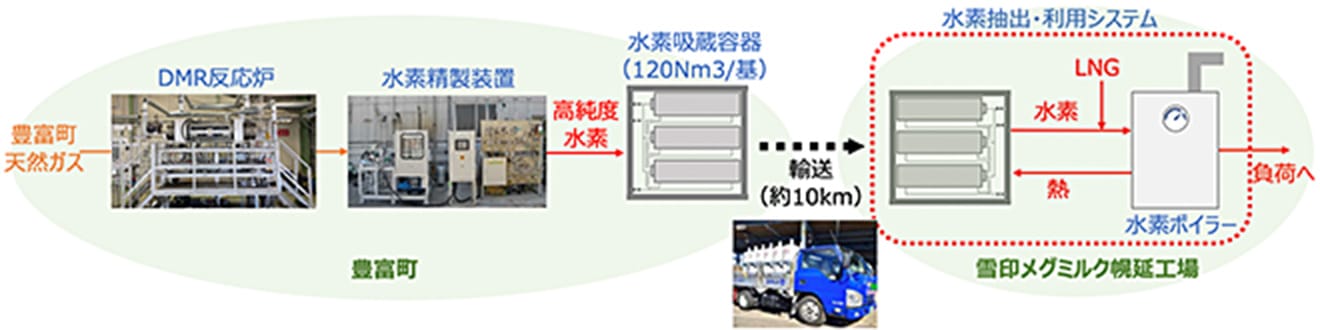

- エ. その他(水素サプライチェーン)(施策f)

- 幌延工場では、2025年度下期より水素エネルギーの利活用による実証実験に取り組みます。近隣(豊富温泉)から産出された未利用ガスから創出された水素と既存ボイラ燃料であるLNGを混焼させ、ボイラ設備の燃料として使用します。

- オ. ICP導入

- インターナル・カーボン・プライシング制度を2024年4月から導入しました。

- 社内炭素価格10,000円/t-CO2

- 適用範囲省エネ・新技術導入に対する投資(2024年度はユーティリティ設備を対象)

- 対象範囲スコープ1、スコープ2(自社のCO2排出量)

- 活用方法対象となる設備の投資に対して、社内炭素価格により費用換算し、設備選定時の参考とする。

- カ. サステナビリティ・リンク・ローンの活用

- サステナビリティ・リンク・ローン(以下「SLL」)は、借り手の経営戦略に基づくサステナビリティ目標と連携したサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下「SPT」)を設定し、借入条件とSPTの達成状況を連動させる借入です。

雪印メグミルクグループでは、2030年度CO2排出量50%削減をSPTとして、2022年3月に80億円の調達を行いました。このSPTを基に借入期間の目標値を定めています。なお、CO2排出量は、第三者機関による検証を実施しております。

<雪印メグミルクグループ全体のCO2削減率の目標及び実績値>

| CO2削減率 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2030年度 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 目標値※1 | 22.3% | 30.8% | 35.0% | 50.0% | |||

| 実績値 | 18.4% | 23.5% | 26.9% | 25.9%※2 | - | - | - |

- ※1 2022年度、2024年度、2026年度の数値はSLLで設定したSPT

- ※2 2024年度数値は見込み

- キ.グリーンボンドレポーティングの進捗状況

-

グリーンボンドは、環境問題の解決に貢献する事業に要する資金を調達するために発行する債券です。2022年12月に発行した50億円のグリーンボンドの対象事業の概要、調達資金の対象事業への充当状況及び環境効果に関する指標等を、実務上可能な範囲で年次で雪印メグミルク(株)ウェブサイト上に開示しております。

※サステナブルファイナンス https://www.meg-snow.com/csr/finance/

グリーンボンドで開示するプロジェクト

| 適格プロジェクト | 対応する雪印メグミルク(株) 重要課題(マテリアリティ) およびKPI |

環境改善効果 |

|---|---|---|

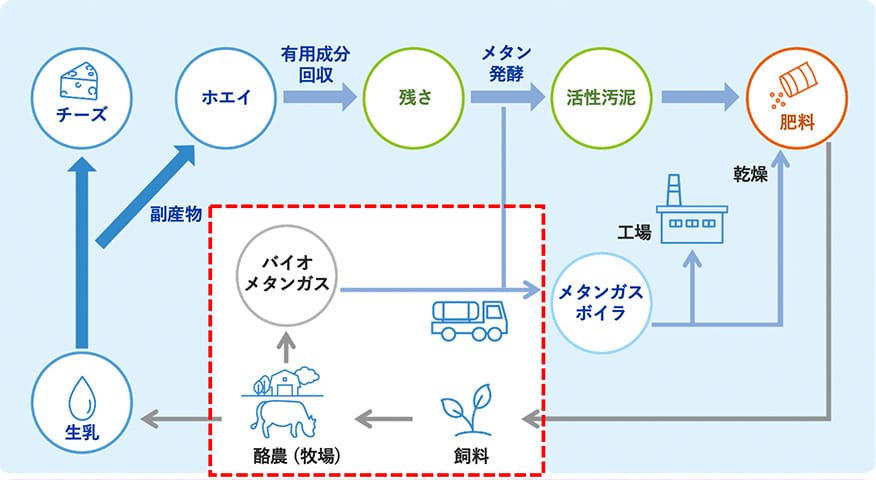

| ホエイや有用成分回収工程で発生する副産物のバイオマスをメタンガス化する設備の導入 | 環境負荷の低減:2030年度までに、CO2排出量を2013年度比50%削減する。 | CO2削減量 (t-CO2) |

|

排水処理設備増能更新(大樹工場) 排水処理設備増能更新(磯分内工場) 汚泥減容化設備導入(野田工場) 汚泥乾燥設備導入(大樹工場) |

環境負荷の低減:2030年度までに、廃棄物排出量を2013年度比30%削減する。 | 汚泥の削減量(t) |