STEP1

- 社会課題の把握・整理

- 現在から将来にわたって国内外に影響を及ぼす社会課題を、ISO26000※の「7つの中核主題」の36個の課題、SDGsの各ターゲットとも照合しながら、抽出しました。

- ※企業以外の組織も含めた「組織」の社会的責任に関する国際規格

STEP2

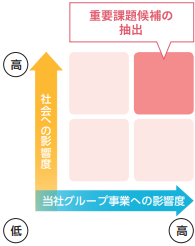

- 重要課題(マテリアリティ)候補の分析

- 抽出した社会課題ごとに、雪印メグミルクグループの事業への影響度および「株主・投資家」「お客様・消費者」「酪農生産者」「流通・ユーザー」「サプライヤー」「従業員」「地域社会」「国際社会」それぞれの立場から見た社会への影響度を「成長機会」「リスク低減」の両面で評価、採点し、それぞれを軸とするマテリアリティマトリックスにマッピングしました。

STEP3

- 重要課題(マテリアリティ)候補の抽出

- マテリアリティマトリックスから雪印メグミルクグループの事業への影響度、社会への影響度の評価点がともに高い社会課題および今後取り組むべき課題を重要課題(マテリアリティ)候補として抽出し、更に各重要課題(マテリアリティ)候補の重点取組みテーマを設定しました。

STEP4

- 外部有識者とのダイアログ(対話)

- 重要課題(マテリアリティ)候補とその重点取組みテーマについて、消費者団体の有識者および企業倫理委員会委員と妥当性や整合性、具体性について、ダイアログ(対話)を実施しました。

STEP5

- 重要課題(マテリアリティ)候補の再検討

- 外部有識者の意見や指摘をもとに、各重要課題(マテリアリティ)候補の重要性や具体性について社内で再検討や見直しを行いました。

STEP6

- 重要課題(マテリアリティ)の特定

- 取締役会決議により、サステナビリティ方針を策定し、重要課題(マテリアリティ)とその重点取組みテーマを特定しました。(2018年)

STEP7

- 重要課題(マテリアリティ)の見直し

- グループ企業理念や「雪印メグミルク バリュー」「グループ長期ビジョン2026」との整合性について協議し、「食の持続性」の実現に向け、社会的・経済的価値を同期化させたダブルマテリアリティに見直しました。(2023年)

各重要課題(マテリアリティ)の選定理由と機会とリスク

| 領域 | 重要課題 (マテリアリティ) |

選定理由 | 機会 | リスク |

|---|---|---|---|---|

|

|

持続可能な食の提供 |

|

|

|

| 食による健康への貢献 |

|

|

|

|

|

|

持続可能な酪農への貢献 |

|

|

|

|

|

環境負荷の低減 |

|

|

|

|

|

多様性の推進と人権の尊重 |

|

|

|

| 地域社会への貢献 |

|

|

|